Ein besonderes Herzensprojekt ist mir der Lindenhof in Oberaach, TG, geworden. Eine Alternative zum Einfamilienhaus: Für Familien erschwingliche Wohnungen, die den Komfort eines Häuschens mit der Dichte von Wohnungsbauten verbindet und die durch den gemeinsamen Aussenraum auf unaufdringliche Art zur Gemeinschaftlichkeit anregen sollen.

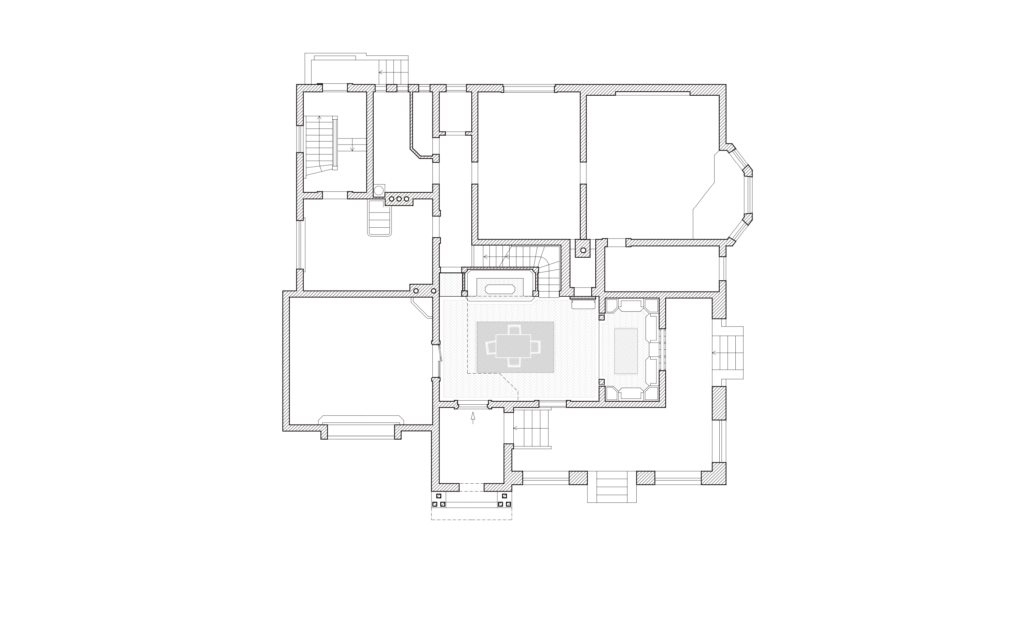

Der Rohbau der ersten beiden Einheiten steht jetzt und macht grosse Freude – die Splitlevelorganisation erweist sich wie gewünscht als räumliche Wundertüte, die französischen Fenster als optimale Lösung für die Zimmer – und die Räume unter dem Dach als aussergewöhnliche Bäder. Und in jeder Wohnung erzeugt die Dualität der Lage – auf der Südseite die räumliche Nähe des Hofes, auf der Nordseite der weite Blick in die Kulturlandschaft – eine erstaunlich spannungsvolle Wahrnehmung des Ortes.